Dans ce texte, l’artiste Kmar Douagi développe un point de vue situé et critique sur les mécanismes néocoloniaux du monde de l’art contemporain, les phénomènes d’appropriation culturelle des identités dites minorisées, et ouvre la piste d’une scène artistique du Sud global détachée du regard occidental.

Née à Tunis en 1996, l’artiste Kmar Douagi vit en France depuis 2020. Aujourd’hui basée à Marseille, elle a cofondé Uncivilized Collective, un espace « par et pour les minorités du sud global » qui propose des événements culturels, des rencontres, des publications. Cet été, un magazine tunisien lui a commandé un article. Elle y a développé un point de vue situé et critique sur les mécanismes néocoloniaux du monde de l’art contemporain, les phénomènes d’appropriation culturelle des identités dites minorisées, et proposé la création d’une communauté artistique Sud-Sud, autogérée hors du regard occidental. Le texte n’a finalement pas été publié dans le magazine tunisien. Nous le relayons ici, pour initier et approfondir la réflexion que nous souhaitons porter dans le prochain épisode de notre podcast Paye ta vie d’artiste !. Celui-ci sera dédié aux questions raciales et décoloniales dans l’art contemporain et sera diffusé courant janvier.

Kmar a également rendu disponibles ici les versions arabe (AR) et anglaise (EN) de son texte.

DO NOT OPEN THE DOOR FOR ME, GIVE ME THE KEY

Quand F m’a demandé d’écrire un article critique, depuis ma place d’artiste et surtout en étant « suspendue » entre la France et la Tunisie, en tant qu’artiste nord-africaine, avec tout ce que cela peut représenter, mais en plus vers un public tunisien, la vérité est que je n’ai pas pu directement accepter. Hormis les questions de légitimité souvent posées lorsqu’on est artiste, femme mais aussi arabe, mais en plus, en France, avec la peur de ne pas être comprise dans mon propre pays, duquel je suis loin depuis bien trop longtemps, je me suis dis que j’avais trop de choses à critiquer et que je n’étais pas sûre de pouvoir tout mettre dans un seul article. Comme j’ai encore du mal à dire non, j’ai dit oui. Peu à peu, le fil entre ces choses est apparu, pourtant il a toujours été là. Alors entre mes couchers du soleil en bord de Méditerranée, assise sur les durs rochers inconfortables de Malmousque, mes mots sont apparus et j’ai laissé mes doigts et ma colère me guider.

Je suis une artiste tunisienne, arrivée en France il y a cinq ans dans un exil à la fois choisi et contraint. Je ne dis pas contraint par manque de ressources ; j’avais les moyens matériels de rester en Tunisie. Mais un pays en rémission de sa colonisation a besoin de temps pour guérir, pour reconstruire des structures qui offrent des opportunités, notamment aux artistes. Moi, j’avais besoin d’être stimulée, d’être confrontée, de me perdre un peu pour pouvoir me retrouver, pour créer. J’ai été égoïste, mais j’étais encore jeune. Être « sans papiers » forme un arrière-plan constant qui traverse ma pratique artistique. J’ai d’abord fait des images, dès l’âge où j’ai pu me servir de mes mains ; mon langage s’est forgé dans l’urgence de capturer l’indicible : les gens aimés, les corps en métamorphose, les espaces intermédiaires, les traces de ce qui n’a pas été nommé. J’ai photographié d’abord pour laisser une trace de la vie, c’est souvent ce qui arrive lorsqu’on s’approche si près de la mort. Ensuite, c’est devenu une tentative de créer une iconographie que je ne trouvais pas dans mon environnement, en Tunisie : une manière de faire exister des corps, des récits, des formes de vie trop souvent invisibilisées ou censurées. Il manquait des images pour dire ce que je vivais. Qui j’étais.

Puis mon travail a évolué comme mon rapport à mes émotions ; plus je prends le temps de les ressentir, plus leur intensité demande d’autres moyens d’expression (ou d’évacuation, si on voit l’émotion comme du liquide). La douleur du manque était si grande que les images n’ont plus été suffisantes, j’ai écrit. J’ai aussi filmé, j’ai crié, j’ai voulu du bruit. J’ai voulu contrer le chaos du monde en faisant un plus grand chaos. J’ai appris à ordonner mon chaos pour qu’il me soit unique. Avec l’évolution du monde ou son effondrement, ma pratique s’est déplacée. J’ai compris la superficialité de l’image. L’écriture est arrivée comme un besoin de rupture, depuis le génocide en cours à Gaza, depuis la saturation, la répétition, l’impuissance face aux images de violence, la surconsommation d’images qui nous dépassent. L’enchaînement des images de morts et des images de tuto maquillage. Aujourd’hui, c’est l’écriture qui me permet de continuer, de nommer autrement, de refuser certaines esthétiques, de garder vivante une pensée en mouvement. L’image appartient aux flemmard·es. À celles et ceux qui ne prennent plus le temps de lire. Lire, ça demande un effort : s’arrêter, se poser, donner du temps à ce qui se construit lentement. L’image, elle, s’impose, s’avale, défile. Elle donne l’illusion de voir, sans jamais vraiment montrer. Elle rassure, même quand elle choque. Elle évite souvent la complexité, là où l’écriture oblige à creuser, à douter, à penser. Bref, ça ne m’allait plus.

Donc je vous écris d’un entre-deux, d’une tentative de sortir du face-à-face Nord/Sud car je ne trouve ma place ni dans la scène tunisienne, ni dans la scène française. En France je suis exotisée, tokenisée, ou bien soumise à une lecture compassionnelle ou misérabiliste ; et en Tunisie, je suis vue comme « trop occidentalisée », ou trop politisée pour la bourgeoisie marsoise.

Le Sud n’est pas une tendance ni une thématique proposée par un musée occidental. Créer une scène Sud-Sud est une urgence. C’est refuser d’attendre qu’on nous ouvre la porte. C’est affirmer qu’on peut exister, collaborer, transmettre autrement.

Créer hors des regards extractivistes

La scène artistique tuniso-diasporique, celle que je connais, se creuse en deux, ou peut-être trois. Il y a les bobos bourgeois·es, souvent installé·es en France ou entre deux avions, qui font de l’art a-politisé, bien aseptisé, aux odeurs et aux couleurs du pays. S’imbiber de la culture et des traditions sans trop les laisser nous ensauvager, les esthétiser au point d’en faire une trend Instagram très occidentalisée. Assez de folklore pour nourrir une esthétique orientalisante acceptable. Pas assez pour déranger, juste ce qu’il faut pour le rendre consommable, exotique mais pas trop. Les blanc·hes basé·es en Tunisie, bénéficiant de privilèges évidents comme un passeport européen et des opportunités inaccessibles à la majorité, documentent la vie de « ces pauvres » Arabes avec un matériel coûteux que peu peuvent s’offrir. Leur regard, souvent fétichisant et déconnecté des réalités vécues, manque de légitimité, car il s’inscrit dans une posture extérieure qui reproduit des dynamiques coloniales. Ce même type d’images perpétue une vision exotique et réductrice des populations locales, réduites à des objets de curiosité, plutôt que d’en faire des sujets vivants et sensibles. (Je cite : Paul Mesnager, Valentin Valette, Michel Giliberti, etc.)

Et puis il y a les autres. Celleux qui font avec ce qu’iels ont ; parfois rien, parfois pas même un appareil photo. Parmi elleux, certain·es cherchent à se libérer des traditions, avec ce que cela implique d’internalisation des récits occidentaux sur la liberté, l’individualité, la modernité. Cette idée que se libérer de ses origines, c’est s’élever. On les comprend : l’étouffement est réel, mais le whitewashing de la libération est violent aussi. Et enfin il y a celleux, plus rares, qui, malgré tout – je dis bien malgré tout, malgré Tunis, malgré les violences, malgré la précarité, malgré l’absence d’espace – décolonisent leur esprit, résistent, et créent un art viscéralement politique, profondément ancré, parfois islamique, parfois blasphématoire, toujours dérangeant. Un art qui ne plaît pas aux galeries, ni aux commissaires, ni aux mécènes. Un art pas très esthétique, pas accrochable au-dessus de leurs canapés. Trop sale, trop dur, trop vrai. Alors ces artistes s’enfoncent dans la précarité, ou cherchent ailleurs. Pas l’Occident, non, un autre, qui ne les avale pas. C’est parmi ces derniers que je reconnais mes pairs. Celles et ceux qui ne cherchent ni à plaire, ni à traduire mais seulement à exprimer leurs vérités profondes.

On veut nos récits, nos regards, nos sensibilités… mais on ne veut pas nous donner les moyens matériels et administratifs d’exister ici. On expose nos travaux, pas nos corps. On veut bien qu’on parle d’exil ou de mémoire, tant que cela reste compatible avec la scénographie d’une galerie.

Si on parle d’Europe, avant même d’entrer dans le monde de l’art, il faut parler de la condition de base : être une personne non-européenne, c’est être conditionné·e par un visa. Et un visa, on ne l’obtient qu’à certaines conditions, rarement compatibles avec une vie d’artiste. Pour survivre en tant qu’artiste en France, il faut rentrer dans des cases administratives – salarié·e, étudiant·e, entrepreneur·se – mais ces cases ne laissent pas la place à la création, à la recherche, à l’informel. Elles ne laissent pas la place d’exister pleinement en tant qu’artistes, surtout quand on est du Sud. On veut nos récits, nos regards, nos sensibilités… mais on ne veut pas nous donner les moyens matériels et administratifs d’exister ici. Et quand on finit quand même par pénétrer les espaces du monde de l’art, c’est souvent pour y retrouver d’autres formes de violence : paternalisme, mépris de classe, eurocentrisme, injonction à la pédagogie. Je me souviens d’une session critique à la Librairie du Palais à Arles. Un homme blanc, riche, arlésien (il faut situer), m’avait demandé : « En quoi votre parcours de vie est-il différent d’un autre parcours migratoire ? » Comme si je devais justifier que ma vie mérite d’être racontée, comme s’il fallait que mon expérience soit exceptionnelle pour mériter d’exister dans le monde de l’art pour que lui, il éprouve un certain « plaisir » à écouter mon histoire. Ce regard résume parfaitement la manière dont nos récits sont perçus : toujours évalués, comparés, exigés comme matière première pour un public blanc curieux, mais jamais comme formes vivantes, légitimes, sensibles.

Dans ce monde-là, nos œuvres sont exposées seulement si elles sont assez lisibles, assez parlantes, assez esthétisables, mais pas trop radicales. On peut parler de migration, de violence, de mémoire, mais de manière digeste. Dès qu’il s’agit de défendre clairement des positions politiques, nos travaux sont écartés. Quand j’ai été sélectionnée pour le programme de mentorat 2025 de l’École nationale supérieure de la photographie à Arles, avec Sergio Valenzuela et SMITH, cela a d’abord été présenté comme une reconnaissance. Mais très vite, la direction a compris que je n’étais pas dans une position de stabilité économique ni juridique. Leur seule réponse a été de me proposer un échelonnement du paiement : cinq mensualités pour régler une formation déjà inabordable. Juste une facture allégée, comme on allège une conscience. Comme si reconnaître la précarité des artistes revenait à simplement déplacer les échéances, sans jamais remettre en cause les conditions qui les broient. Faute de moyens, j’ai dû lancer une cagnotte, qui m’a permis de couvrir à peine 60 % du coût total. En conséquence, l’école m’a interdit de faire ma restitution publique. Cette violence maquillée en professionnalisme s’est exprimée dans des discours creux et des gestes prétendument bienveillants. Lors de l’ouverture des restitutions, la directrice a prononcé un discours rempli de platitudes : elle a affirmé que « les portes ont toujours été ouvertes », qu’ils étaient « à l’écoute », « soucieuses et soucieux de soutenir la création dans toute sa diversité ». Mais ces mots ne reflètent rien d’autre qu’une posture. Dès mon premier échange téléphonique avec l’école, la position était claire : « On a conscience de la précarité des artistes, mais on ne peut rien faire. » Cette attitude, c’est celle d’une « fake niceness » institutionnelle. Une gentillesse stratégique, polie, qui sert à désamorcer la critique et à préserver l’image, même lorsque les décisions prises sont excluantes, injustes, voire violentes. Ce vernis de bienveillance, cette volonté de toujours « garder la face », finit par devenir une forme de gaslighting qui fait douter de sa propre lucidité. À se demander si la violence est réelle, ou si c’est « nous » qui exagérons. On nie la violence au nom d’un professionnalisme cordial. On n’écoute pas, on maquille. On n’accueille pas, on encadre. On ne soutient pas, on tolère à condition que tout reste dans les formes.

Voilà ce que cela signifie, dans une institution française, « soutenir les artistes du Sud » : montrer leurs œuvres, tant qu’elles sont lisibles, esthétisables, digérables. Mais ignorer leurs réalités, leurs luttes, leurs besoins. On expose nos travaux, pas nos corps. On sélectionne nos récits, mais on nie les conditions dans lesquelles ils émergent. On veut bien qu’on parle d’exil ou de mémoire, tant que cela reste compatible avec la scénographie d’une galerie.

Le festival des Rencontres de la photographie d’Arles de cette année a mis en avant des expositions « décoloniales », « queer », sans qu’aucune position ne soit prise sur la Palestine. Aucun travail exposé sur le génocide en cours, aucune parole politique claire. Sauf une initiative citoyenne, NO-PHOTO 2025, née du refus collectif d’accepter une esthétique politique détachée de toute responsabilité politique, qui a collé des affiches dans la rue. Et une seule artiste, Nan Goldin, qui a osé évoquer le sujet, provoquant des débats houleux. L’institution se dit critique, mais reste silencieuse sur les violences actuelles, sur les luttes en cours. On reste dans la performance politique désincarnée. Et aussi cette violence récurrente : l’exigence d’universalité. On nous dit que nos travaux doivent « toucher tout le monde ». Mais c’est quoi cet universel ? Depuis quand les récits occidentaux sont-ils universels, et les nôtres des anecdotes ? Toute expérience humaine est déjà unique. Tout travail artistique est spécifique, situé, incarné. Il n’a pas besoin d’être traduit pour être juste. C’est le regard dominant qui doit faire un effort, pas nos œuvres.

On puise sans cesse dans les cultures des banlieues, des diasporas, sans jamais redistribuer, sans jamais soutenir. On prend sans créditer. On consomme sans comprendre. On admire Paname, jamais les quartiers qui l’alimentent. Exactement comme fait la scène artistique française avec les travaux de ses immigré·es.

En réalité, on fait de l’art pour les riches. Les pauvres, les précaires, les exilé·es, les racisé·es font de l’art pour être validé·es par des curateur·ices, des directeur·ices de lieux, des mécènes, des festivals. C’est un marché qui vend nos douleurs et instrumentalise nos luttes. Même lorsqu’on est choisi·e pour ce qu’on fait, on peut être tokenisé·e. On va chercher la petite immigrée queer qui va raconter son trauma avec une belle lumière, dans un tirage bien encadré. Ce que dit Olivier Marboeuf sur l’extractivisme culturel1, je le ressens profondément : on puise sans cesse dans les cultures des banlieues, des diasporas, des quartiers, sans jamais redistribuer, sans jamais soutenir. On s’inspire, mais on ne soutient pas. On montre, mais on ne partage pas. C’est ça, la scène artistique française. Quand Médine dit « La banlieue influence Paname, et Paname influence le monde »2, il oublie de dire que le monde n’en a rien à foutre de la banlieue. C’est là que le problème commence : Paname sert de vitrine, le monde s’émerveille, consomme, imite. Mais ce qui vient de la banlieue — ses sons, ses luttes, ses styles — est désincarné, dépolitisé, vidé de ses réalités sociales, une fois passé par le filtre parisien. Il y a là un processus extractiviste : la banlieue est mine de ressources culturelles, elle donne l’énergie, l’authenticité, l’innovation, mais elle reste à l’écart des retombées symboliques, économiques, médiatiques. On prend sans créditer. On consomme sans comprendre. On admire Paname, jamais les quartiers qui l’alimentent. Exactement comme fait la scène artistique française avec les travaux de ses immigré·es.

C’est à partir de là qu’il devient urgent de parler d’une scène artistique transnationale Sud-Sud. Parce qu’il devient urgent de déplacer le regard, de le décentrer, de l’arracher aux circuits de validation eurocentrés qui dictent encore ce qui vaut la peine d’être montré, exposé, financé. Ce n’est pas une posture intellectuelle, c’est une nécessité matérielle, politique, existentielle. C’est une réponse à l’invisibilisation, au vol de récits, à la marginalisation systémique des productions artistiques issues du Sud global. C’est aussi pour cela que je parle de celleux qui, depuis Tunis, depuis Dakar, depuis Ramallah ou Jakarta, font de l’art décolonial au cœur même des terres colonisées. Celleux qui ne cherchent pas à fuir mais à faire exister d’autres récits là où on les a détruits, qui tentent de décoloniser non seulement l’esprit mais aussi le sol, la langue, la mémoire et NOS ESPRITS. Le Sud n’est pas une tendance ni une thématique proposée par un musée occidental. Créer une scène Sud-Sud est une urgence. Un espace de résistance, de circulation, de résonance. C’est par cette mise en lien, entre les Suds, du Mexique à la Palestine, que se construit un véritable écosystème artistique indépendant. Une communauté transnationale du Sud global, auto-organisée, libre de créer hors des regards extractivistes.

Il est important de préciser que si j’utilise le mot Sud, c’est parce que je suis dans l’Occident. Parce que ce mot suppose un Nord, une verticalité imposée. Mais dans mon imaginaire, dans mon corps, dans mon histoire, la Tunisie n’est pas au Sud. Elle est au centre. Le dernier pilier d’un monde qui s’effondre. La Méditerranée, c’est la terre du milieu. De même, j’utilise le mot « minorités » par usage, mais si l’on veut véritablement décoloniser les récits, il faut commencer par le langage, il serait donc plus juste d’utiliser le terme « people of the global majority ».3

Créer une scène indépendante du Nord, c’est une manière directe de résister à l’impérialisme culturel. C’est refuser d’attendre qu’on nous ouvre la porte. C’est affirmer qu’on peut exister, collaborer, transmettre autrement. C’est imaginer un futur dans lequel les artistes n’auront plus besoin de s’exiler en Occident pour devenir artistes, où la circulation Sud-Sud sera fluide et libre (notamment en termes de visa et d’accessibilité). C’est retrouver le pouvoir de définir nos propres valeurs éthiques, esthétiques, politiques. Trouver les ponts entre Tunis et Mexico, entre la Malaisie et Dakar. Je suis convaincue qu’on partage bien plus qu’on ne le pense : dans nos douleurs, nos héritages coloniaux, mais aussi dans nos élans créatifs, nos résistances, nos utopies. Évidemment, construire cela n’est pas simple. Travailler en collectif, c’est long, c’est bénévole, c’est du travail politique invisible, mais essentiel. Ce n’est pas la voie la plus « facile », mais c’est celle qui me semble juste.

Cet article, je crois comprendre pourquoi je ne l’ai pas refusé. Il sort de mes entrailles, je crois surtout que c’est un appel, une invitation aux artistes et acteur·ices culturel·les des Suds de rejoindre le mouvement, de commencer, continuer. De participer. Il faut se reconnaître, s’écrire et s’organiser, prendre soin des un·es et des autres. Vous imaginez ce que ça donnerait ?

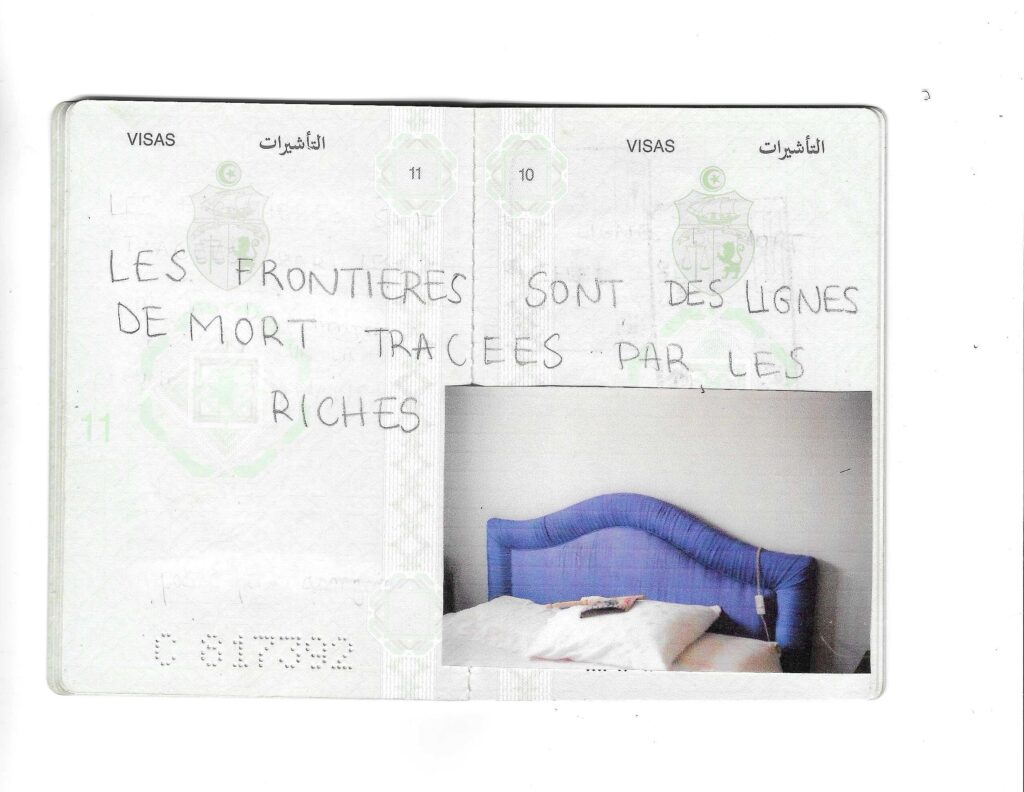

Texte et images : Kmar Douagi

Les images sont issues du projet weld el gawria (fils de gwer) qui sera édité en 2026 chez Macaroni Book.

- Olivier Marboeuf, Suites décoloniales. S’enfuir de la plantation, Éditions du Commun, Marseille, 2022. Essai dans lequel il conceptualise l’ »extractivisme culturel », c’est-à-dire les mécanismes d’appropriation des récits et esthétiques issus des marges par les institutions dominantes, sans redistribution des ressources ni du pouvoir. ↩︎

- Refrain emblématique du titre « Grand Paris » de Médine, feat. Lartiste, Youssoupha, Sofiane, Lino, Ninho, Seth Gueko, Alivor. Extrait de l’album Prose Élite (2017). ↩︎

- Rosemary Campbell-Stephens, Educational Leadership and the Global Majority: Decolonising Narratives, IOE Press / UCL Institute of Education Press, London, 2021. Ouvrage dans lequel elle introduit et développe l’usage du terme « Global Majority » comme alternative décoloniale au terme « minorités », en soulignant l’absurdité de cette désignation à l’échelle mondiale. ↩︎