À travers ses textes, ses performances et ses peintures, Audrey Couppé de Kermadec revendique le repos comme endroit de réparation pour les communautés marginalisées. Rencontre autour de son recueil Prier dans l’intestin du monde, à la suite de sa « sieste collective performée » le 12 avril dernier à la Villette.

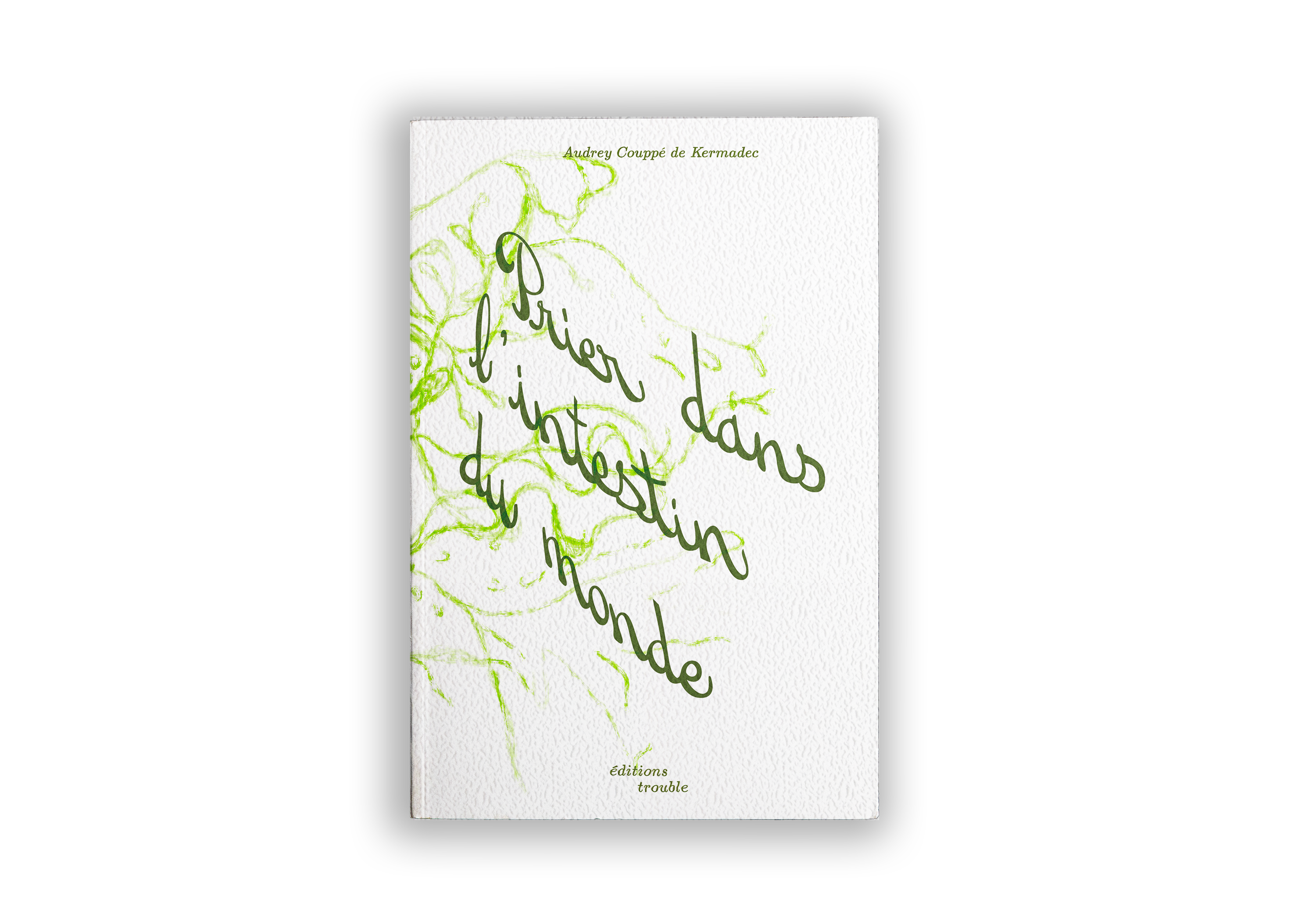

Samedi 12 avril, Manifesto XXI organisait une journée de performances, rencontres et projections dans le cadre de 100% L’Expo, dans la Grande Halle de la Villette, à Paris. Nous y avions invité l’artiste et auteur·ice Audrey Couppé de Kermadec, qui a proposé une « sieste collective performée » en musique, à partir de lectures tirées de son recueil Prier dans l’intestin du monde, paru en mars dernier aux éditions trouble. La performance a été suivie d’un temps d’échange, dont nous publions ici la retranscription, éditée et augmentée en concertation avec l’artiste. Iel y développe son rapport aux corps, aux paysages et aux communautés en marge. Face aux blessures continuellement rouvertes, l’acte de création possède un pouvoir réparateur et politique.

Manifesto XXI – Ton recueil s’ouvre sur un texte dont le titre parle de blessure, d’une blessure nourricière, puisqu’on y plante des graines. Comment peut-on envisager l’art comme un soin, une réparation et une régénération ?

Audrey Couppé de Kermadec : Effectivement, le recueil s’ouvre sur un texte qui s’appelle « Ouvre grand ta blessure, qu’on y plante des graines ». En fait, je parle de la blès : c’est un terme qui désigne un ensemble de maladies psychosomatiques dont les personnes antillaises ont hérité de l’esclavage, donc principalement génétiquement. Cela peut se manifester par des dépressions ou même des maladies physiques. Je n’ai pas écrit ce poème en pensant que c’était quelque chose de réparateur ou de nourricier. Au contraire, je parle de religion monothéiste et des croyances qui m’ont été imposées par une partie de ma famille – et qui ont été imposées aux territoires colonisés, d’ailleurs. Et donc, en ce sens-là, un peu comme si c’était mes propres failles qui étaient exploitées, justement, pour qu’une sorte de domination s’y glisse.

Je ne sais pas si je parlerais de réparation, je suis peut-être un peu influencé·e par le talk qui a eu lieu juste avant avec Myriam Bahaffou (rires) [Repenser le soin, retranscription disponible ici]. J’étais très d’accord [avec elle], je le dis aussi dans mon recueil, sur le fait que c’est une blessure qui est sans cesse rouverte parce qu’on vit dans un monde où, en étant queer, noir·e et j’en passe, c’est difficile de réparer cette blessure parce qu’elle est continuellement fouillée, triturée et réactivée. En revanche, c’est vrai qu’on peut essayer de s’exprimer dessus, d’y planter, nous, des graines et de faire émerger quelque chose de fécond, qui ne serait pas là pour étouffer, aplanir ou amoindrir cette douleur ou pour la réparer, mais peut-être pour la mettre en lumière, lui donner d’autres dimensions, la connecter à celles des autres et la transmuter. Pour moi, tous ces trucs dits négatifs, comme la douleur, la blessure, l’inertie, la monstruosité, j’en parle dans mon recueil, ce sont des choses hyper fécondes.

Créer, s’exprimer, c’est ce qui nous permet d’oser imaginer d’autres façons de penser et de ressentir le monde. C’est aussi pour ça que la création est constamment mise en danger dans nos sociétés actuelles. On ne veut pas nous laisser imaginer d’autres possibles.

– Audrey Couppé de Kermadec

Je distingue l’art contemporain de l’acte de création, l’impulsion de créer qui n’a pas besoin de spectateur·ice ni de validation. Je ne suis pas sûr·e que l’art au sens productiviste et mercantile puisse soigner. Mais le fait de matérialiser par l’écrit, la peinture, le corps ou quelque autre médium nos colères, nos luttes, nos histoires, nos questionnements, nos malaises, nos joies ou encore nos peurs, ça, c’est un moteur. Ça permet de faire archive, de servir de vaisseau à ce qui nous traverse, de se connecter, de se sentir moins seul·e, et surtout, pour moi, c’est de l’ordre de la survie et de la vie. Créer, s’exprimer, c’est ce qui nous permet d’oser imaginer d’autres façons de penser et de ressentir le monde. C’est très utopiste. C’est aussi pour ça que la création est constamment mise en danger dans nos sociétés actuelles. On ne veut pas nous laisser imaginer d’autres possibles.

Tu développes tout un lexique lié aux entrailles, aux fluides, à une corporalité intime et brute. En même temps, on trouve aussi dans ton univers poétique beaucoup de spiritualité, on peut envisager tes textes comme des prières et tes performances comme des rituels. Alors qu’on pourrait avoir tendance à vouloir séparer le corps et l’esprit, tu lies vraiment les deux aspects, tu parles de ton corps comme une chapelle…

J’en parle beaucoup avec mes ami·es : l’écriture poétique, pour moi, c’est de l’ordre de l’instinctif, et du coup c’est très viscéral. En tout cas, moi, la manière dont j’écris, dont je crée, et il y a plein d’artistes dont c’est le cas, c’est comme manger, boire, dormir. C’est quelque chose de naturel, qui émane de mes entrailles, et qui en même temps me traverse malgré moi, dont je ne suis pas toujours maître·sse. Il y a vraiment quelque chose de très profond, très ancré, presque de l’ordre de la mission ou de la mémoire musculaire. Quand je crée, j’existe de la façon la plus primale et urgente possible, je laisse ma trace, je participe au monde. Et je dresse un parallèle avec ce que j’appelle des paysages marginaux, notamment les mangroves, les marécages, des espaces d’eau stagnante qui d’apparence sont assez inertes. On a l’impression que c’est une nature morte, pourrie, qui est délaissée, qui est aux abords, dans les marges, alors que ce sont des écosystèmes très féconds qui se nourrissent, se connectent et créent des stratégies de vie et de survie en souterrain. Justement, je fais ce parallèle avec les marges, donc nous [communautés minorisées], puisque je ne sépare pas l’humain du non-humain. Tout ce qui y meurt y est de nouveau fécondé. Chris Cyrille, Olivier Marboeuf, Maryse Condé, Édouard Glissant et j’en passe, en parlent depuis longtemps. Et je pense que c’est pour ça que j’utilise des termes liés aux tripes, aux intestins, ou que je fais appel à un champ lexical des fluides et de la monstruosité : pour moi, c’est vraiment ça les marges, c’est quelque chose qui émane de notre centre et qui sonne juste.

Dans les communautés qui sont relayées aux marges, il émane une force vitale, une foi dévorante, des stratégies de création et de régénération, mais aussi de la souffrance et de la colère. Je n’aime pas parler de résilience, mais plutôt de faim au ventre : un mélange de rage et d’espoir.

– Audrey Couppé de Kermadec

J’établis aussi un parallèle entre le repos, l’inertie, et la décomposition : dans cette pourriture laissée pour compte, il y a de la vie et un renouveau qui grouillent en silence. Dans les espaces et les communautés qui sont relayées aux marges, aux indésirables et aux franges (et fanges !) de la société, que le système dominant tend à diaboliser, à déshumaniser ou à exploiter, il émane une force vitale, une foi dévorante, des stratégies de création et de régénération, mais aussi de la souffrance et de la colère. Je n’aime pas parler de résilience, mais plutôt de faim au ventre : un mélange de rage et d’espoir. Aux Antilles ou en Abya Yala [terme désignant l’ensemble du territoire américain avant la colonisation européenne], entre autres, les systèmes de croyance et de foi indigènes qui existaient bien avant les religions imposées par l’esclavage ou la colonisation ne faisaient pas de distinction entre l’humain et le non-humain, le corps et l’esprit. C’est en se plaçant hors de la nature, souvent au-dessus d’elle, et en relayant le corps à un rang inférieur à celui de l’esprit, que le pire a pu être justifié. Couper ces liens a permis d’exploiter des corps et des écosystèmes plus bas sur ce système de valeurs. Notre pouvoir a été externalisé. Je défends des croyances, des luttes et une poésie incarnées, charnelles, profanes et sensuelles.

Ton travail s’ancre aussi dans la revendication et la célébration d’une identité queer et noire. De quelle manière le repos peut-il être un outil de résistance collective, en particulier pour les personnes minorisées ?

Je ne sais pas si je dirais que c’est une revendication, c’est juste moi (rires). C’est simplement mon état, la manière dont j’existe dans ce monde, donc c’est de là que part ma créativité. Mais par rapport au repos, au début c’était un repos qui m’était imposé. J’étais en grosse dépression, une dépression chronique qui a duré des années. Je culpabilisais d’être dans cette forme d’inertie, de non-productivité. J’avais vraiment l’impression de mourir. Il y a une expression en anglais qui dit « rot in bed », et c’est de là aussi que je suis partie pour retourner et me débarrasser de cette culpabilité d’être dans ce repos, cette pourriture inutile au système. Parce qu’en tant que personnes noires, par exemple, nos corps ont été et sont toujours des objets qui servent à la machine. Littéralement, on a été vendu·es comme outils de labeur. Du coup, ce repos-là, cette liberté, cet ennui ne nous appartenaient pas.

J’essaie de déculpabiliser du fait que cette inertie, ce n’est pas lâcher les armes, mais un espace de régénération et de réhumanisation.

– Audrey Couppé de Kermadec

Donc j’essaie, dans mon travail, de déculpabiliser et potentiellement d’aider d’autres personnes à déculpabiliser du fait que cette inertie, ce n’est pas lâcher les armes, ce n’est pas se dire « on arrête tout » et être dans une forme d’inaction, c’est quelque chose de fécond. Ce n’est pas une pause revendiquée pour ensuite continuer à nourrir un système qui nous malmène, mais un espace de régénération et de réhumanisation où nos colères, nos ras-le-bol, notre fatigue, nos stratégies, nos idées et nos espoirs ont le temps de germer. J’essaye de m’inscrire dans une lenteur, un mouvement crypté et souterrain qui tente d’échapper au pouvoir dominant et de féconder de nouvelles pratiques de soin et de lutte. C’est quelque chose que je revendique pour le coup, la maladie, le repos, l’ennui, ces choses qui nous sont refusées en tant que personnes minorisées.

Ton travail se déploie lors de performances mais aussi à travers la peinture, l’écriture, ainsi qu’au sein du collectif que tu as cofondé, SMAC (Santé mentale dans l’art contemporain). Vous avez d’ailleurs des actualités à venir bientôt ?

Oui, on est en résidence au Palais de Tokyo [La Friche #4, du 10 février au 11 mai 2025] et on va bientôt sortir une édition pour laquelle on a interrogé des personnes, artistes indépendant·es, travailleur·ses de l’art du Palais de Tokyo, sur leur santé mentale, mais aussi sur la censure et l’impact que ça peut avoir sur la santé mentale. L’édition sera disponible lors de nos événements et en ligne. On va également bientôt lancer une enquête sur l’état de santé mentale des travailleur·ses de l’art en France, parce que sans chiffres, c’est difficile de revendiquer nos droits et d’obtenir de l’aide. On veut mettre en lumière les facteurs aggravants qui participent à impacter la santé psychique des personnes qui évoluent dans ce champ, comme la précarisation, la solitude, les discriminations, la censure et la surproductivité.

Interview : Sarah Diep

Photo mise en avant : © Elijah Ndoumbe